2.8月の課題

3.7月の解答

4.今後の授業スケジュール

5.お知らせ

1. 8月授業内容

1.0 <スタートアップ(全コース)>

割愛します。

1.1 <プライマリーコース『モッテクテク』>

割愛します。

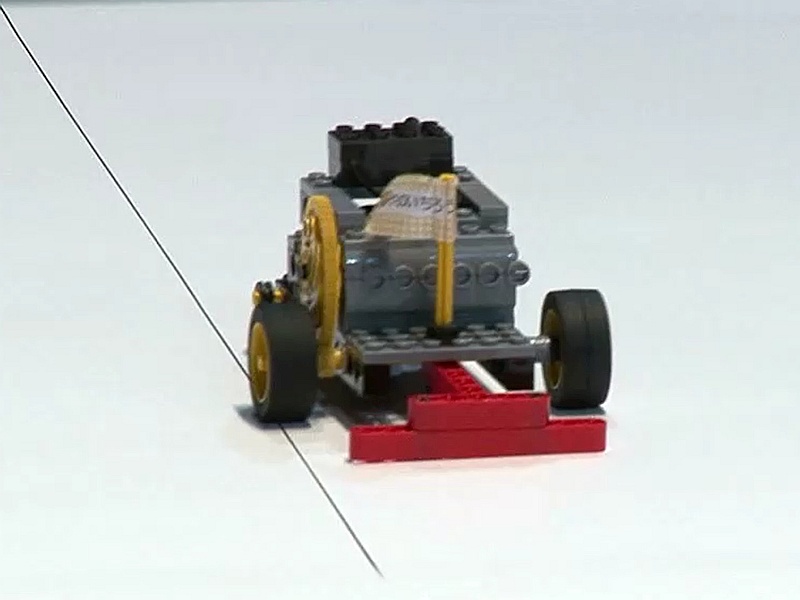

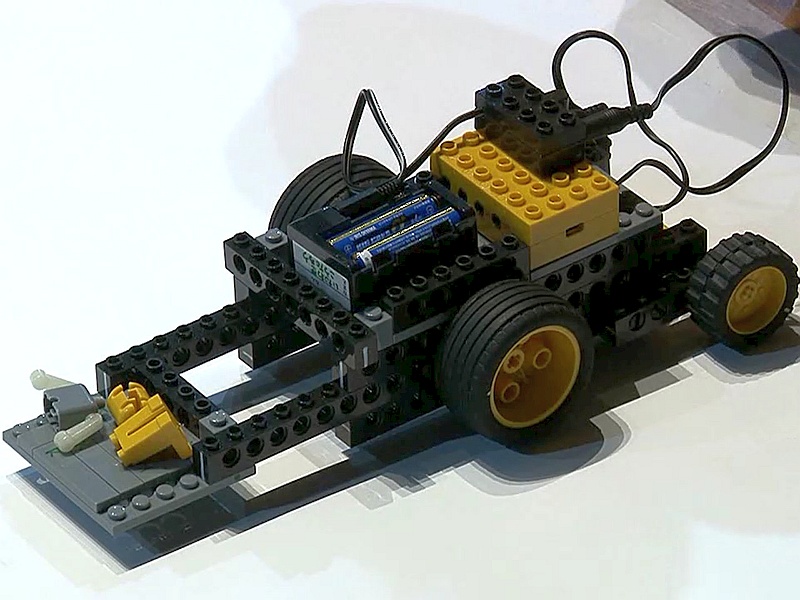

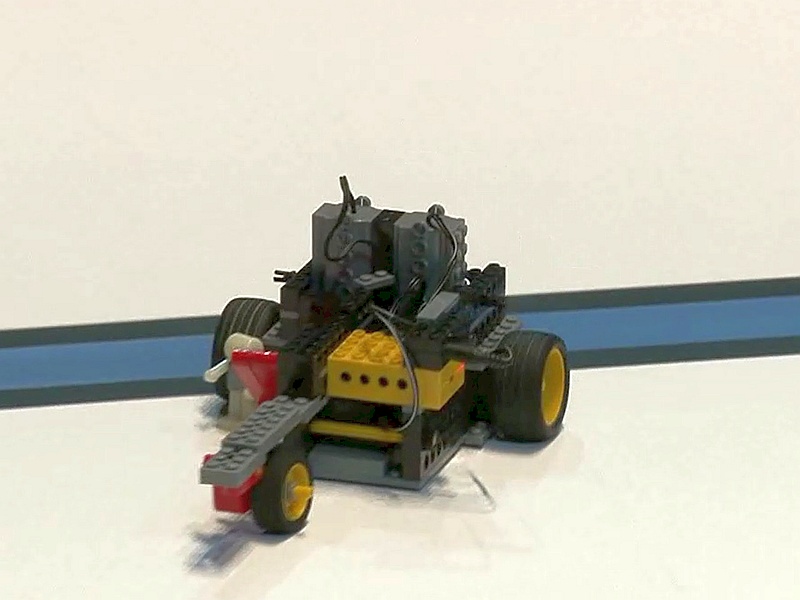

1.2 <ベーシックコース『クルリン』>

でんぐり返りロボットです。モーターで回す長い腕(うで)が地面を突(つ)くからでんぐり返るんです。

単純ですし見ていて当たり前、何が面白いんだ!?と言うとそれで終わります。

事実、腕を後ろ向きに回すと前転し、前向きに回すと後転するという、予想外な動きを見せます。

実際は、前転はできますが、(人に似せて)前方向にしか曲がらない脚(あし)のせいで後転はできません。

長い腕の先を地面に突かせて重い本体を起こすには、回転軸(じく)に強大な力(トルク)が必要です(*3)。

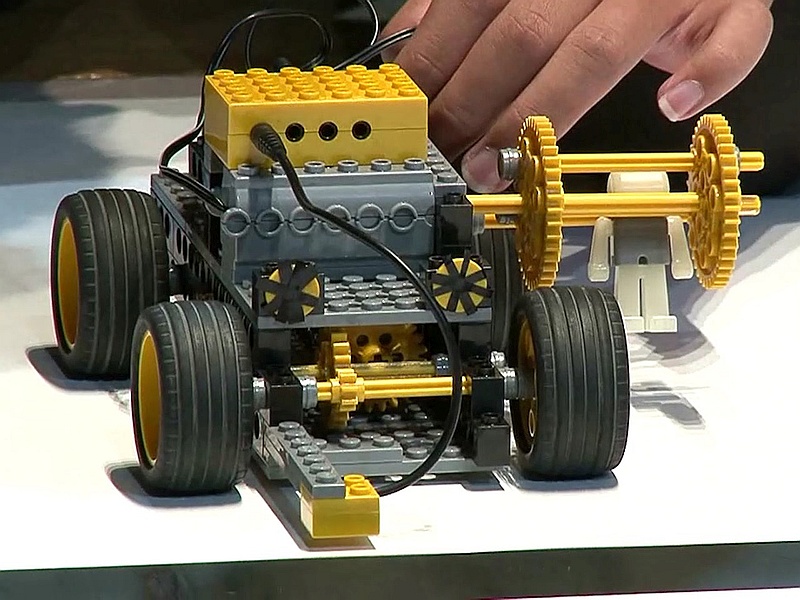

おなじみの1/9減速ギア機構がモーターからの回転を遅(おそ)くしてトルクを9倍に上げています。

しかし、何かの拍子(ひょうし)に本体や持ち手に引っ掛かると(イタタタ…)、腕が長い分、てこの原理で強大な逆向きの力が回転軸を止めようとします。

それでギヤに負担(ふたん)が掛かって、ガリガリ音とともに噛合(かみあわ)せが外れ、修理することもしばしば。

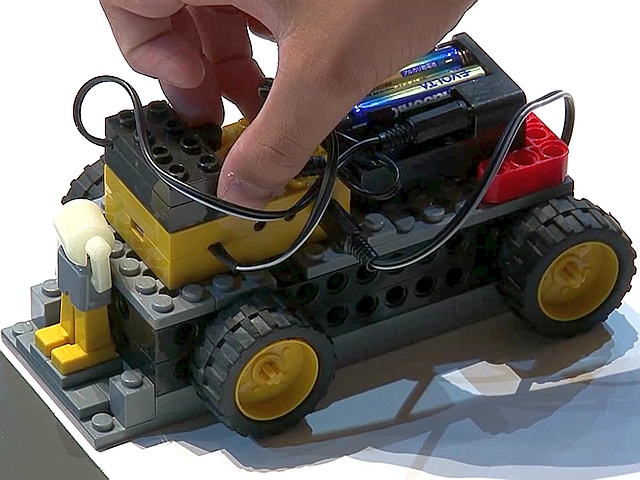

また、でんぐり返り時の衝撃(しょうげき)が激しいので、頭が割(わ)れたり、電池が外れたりしないよう、次のような強化と緩衝策(かんしょうさく)を立てておくことも、頑丈(がんじょう)に作る秘訣(ひけつ)でした。

1) 頭部をロッドとペグでつなぎ留める(フランケンシュタイン?)

2) 頭部に輪ゴムを巻く(ミイラ?)

3) 電池ボックスに輪ゴムを巻く

4) 顔面や後頭部に、タイヤやグロメット(ゴムリング)を取り付ける

それにしても、今回のロボットは元気いっぱいというか、バッタンバッタンと動きが激しく、音も騒(さわ)がしいロボットでした。顔面が外れちゃうね!

*1 腕を回しながら、額(ひたい)を床に打ち付けつつ、「申し訳ございません、申し訳ございません」のポーズにも見えましたね。

*3 長い傘の先っぽで地面に絵を描く時は、短い小枝を使う時よりも、持ち手にかなりの回転力が必要でしょ?

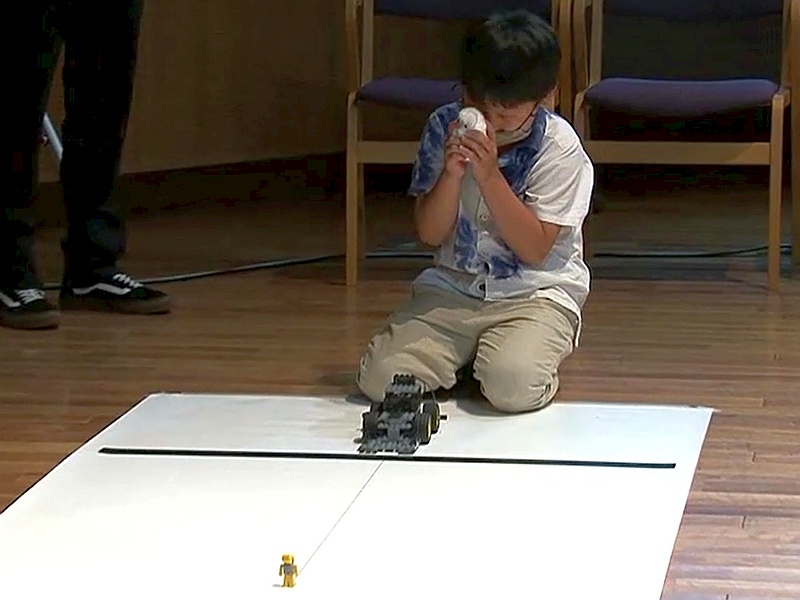

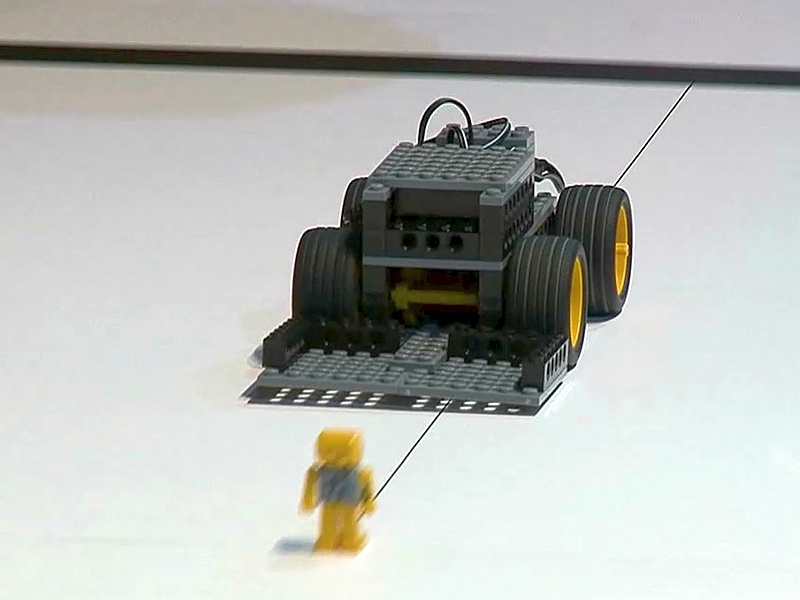

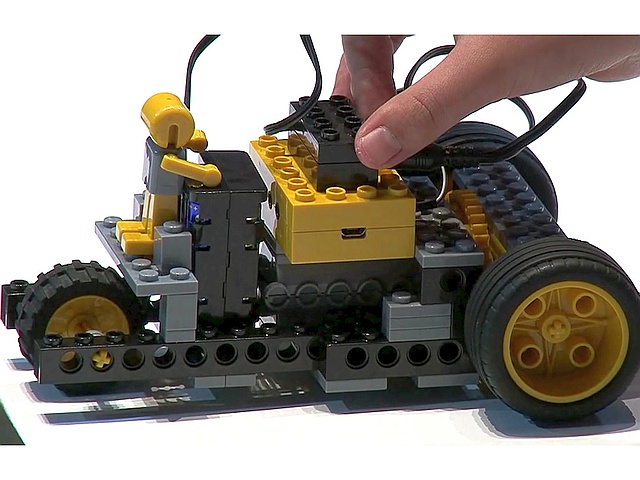

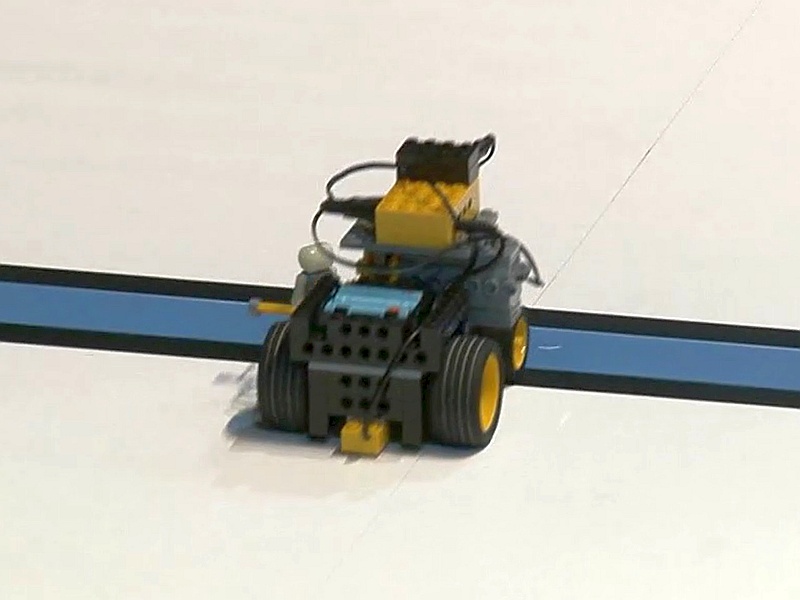

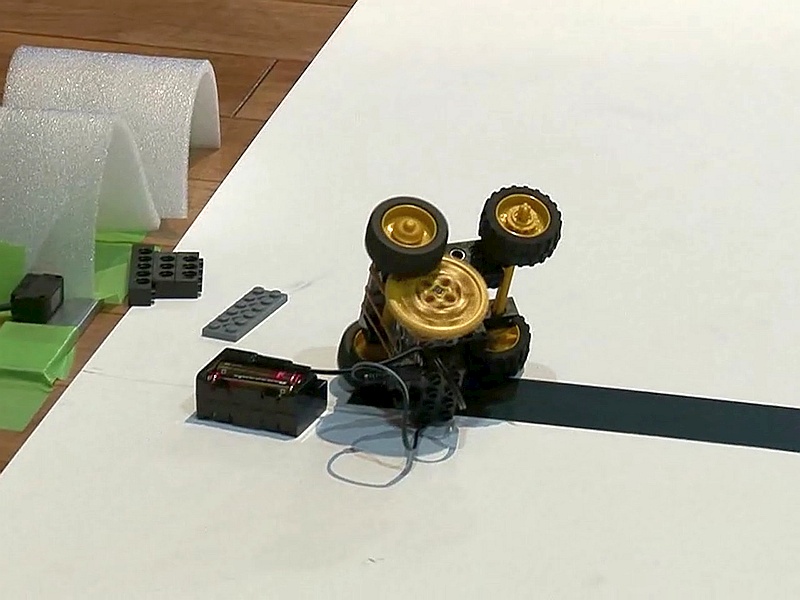

1.3 <ミドルコース『サカアガリン』>

逆上がりする鉄棒ロボットです。

先月に続き、今月も当時小学2年生のアイデアコンテスト出品作がベースです。(恐るべし2年生…)

さて、このロボットが逆上がりに成功するまでに、設計上の工夫や製作の手順がいろいろありました。

人間の逆上がりとは少し違います。製作を通して、皆さんはいくつ気付けたでしょうか?

1) 周期的に腕と脚(ももの部分)を曲げたり伸ばしたりする機構

同期した腕と脚の動きは、ずれることなく繰り返されます。

1周期毎に、噛み合わせた脇腹のギアM(腕用)とギアL(脚用)が半回転しては戻るためです。

この周期を決めているのが、腰のロッド3アナ(=ギアM3枚)の回転で、これをクランクにして、脇腹のギアLを往復回転させています。

2) 強靭(きょうじん)な腕力と脚力

てこの原理により、つま先に重たい電池ボックスを付けて脚を曲げるには、強大な力が必要です。

そんな脚も含めて、掛かる重力に打ち勝ち、体全体を持ち上げる腕力は、もっと強力でなければなりません。

その力が、腰のロッド3アナ(=ギアM3枚)の回転力(トルク)です。

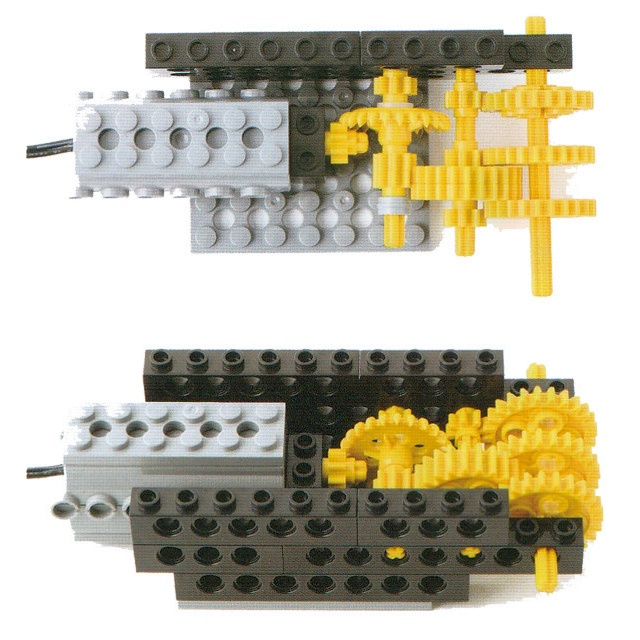

3) 1/27減速ギアトレーン

前記で必要なトルクを生むために、1/3減速(ピニオンギア→ギアM)を3段連ね、モーターの回転数を1/3×1/3×1/3=1/27に落とし、トルクを27倍に増強しています。

前記で必要なトルクを生むために、1/3減速(ピニオンギア→ギアM)を3段連ね、モーターの回転数を1/3×1/3×1/3=1/27に落とし、トルクを27倍に増強しています。2段目でピニオンギア→ギアMを2枚重ね、最終段で3組並べているのは、伝達トルクを分散させて、ギアの歯を保護するためでしょう。

減速するほど強力になるということは、最終段に行くほどギアに負担が掛かるということですから、とても合理的な設計です。

4) つま先の電池ボックス

足先が重たそうで、やろうとも思いませんよね。

こんなところに電池ボックスを付けたのは、他に置き場所が無かったからでしょうか?

そうではありませんね。ちゃんと意図があるはずです。

確かに、脚を持ち上げる時は、かなりのパワーを要するようになりますが、一旦、つま先が頭上の鉄棒より後ろ側に越えると、今度は重力が回転の味方をしてくれるのです。

このとき、脚は十分に曲げた状態ですから、それなりに重たい頭(モーター)と胴体は未だ鉄棒を越えていませんが、先に越えたつま先の電池ボックスが体全体を後ろ側へ引いてくれるのです(*1)。

5) ラチェット付き鉄棒

手先が滑らないよう鉄棒をしっかり握り、鉄棒(シャフト)自体も回転しないようにしっかり固定することで、腕を曲げる力が体を逆上がりさせます。

但し、このままでは、逆さになった体をまた前にゆっくり戻すことになり、気味が悪いばかりか(*2)、せっかくの重力の支援を無駄にして逆上がりを中断してしまいます。

そこで、逆上がりする方向へはシャフトが自由に回転するように、ラチェット機構を鉄棒に付けたのです。

このお陰で、勢いよく体を振り下ろして、次回の逆上がりを開始するのに必要な位置まで進めることができるようにもなりました。

土台に設置した補助板も、逆上がりを成功させるのに必要な開始位置を維持する目的です。本体の調整次第では、不要になるでしょう(*3)。

どうでしょうか。練り込まれた設計思想を感じますね。

オリジナルの2年生作品がどの程度の完成度だったのか、少し気になります…。

*1 胴体とつま先が同程度に重たいとしても、てこの原理により、回転軸(鉄棒)から遠い位置の重量物(に掛かる重力)の方がより効きます。

*2 超人的な腕力の体操選手やポールダンサーにも、違和感というか、一種の気味悪さを覚えますが、そんな感じです。

*3 家庭で研究し、腰のペグSの位置(脚を曲げる角度)を変えて補助板を不要にした生徒さんも過去にいました。

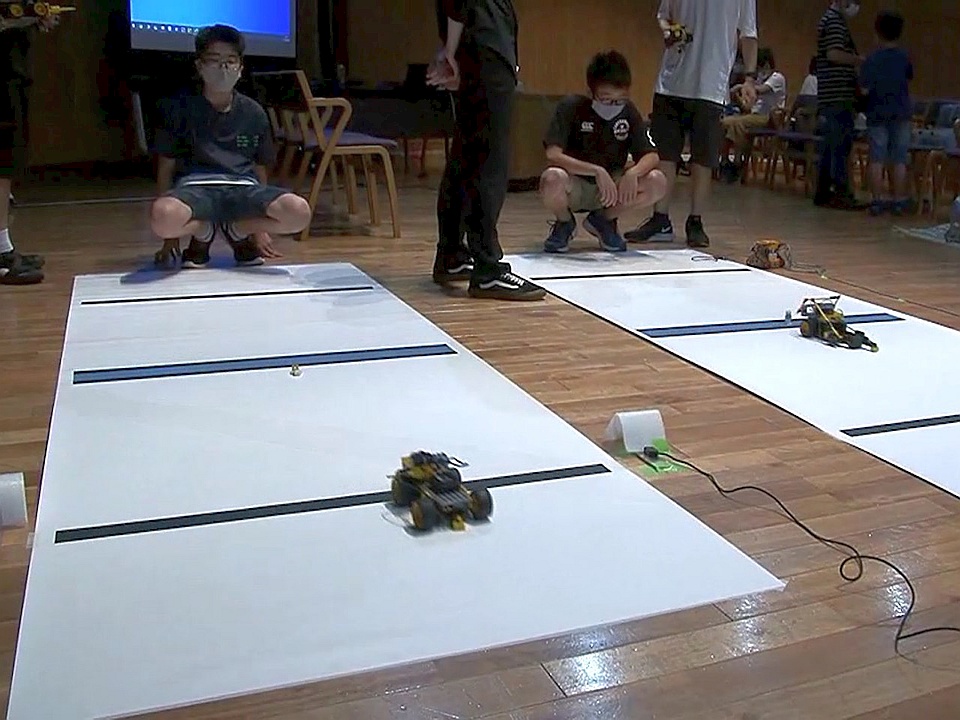

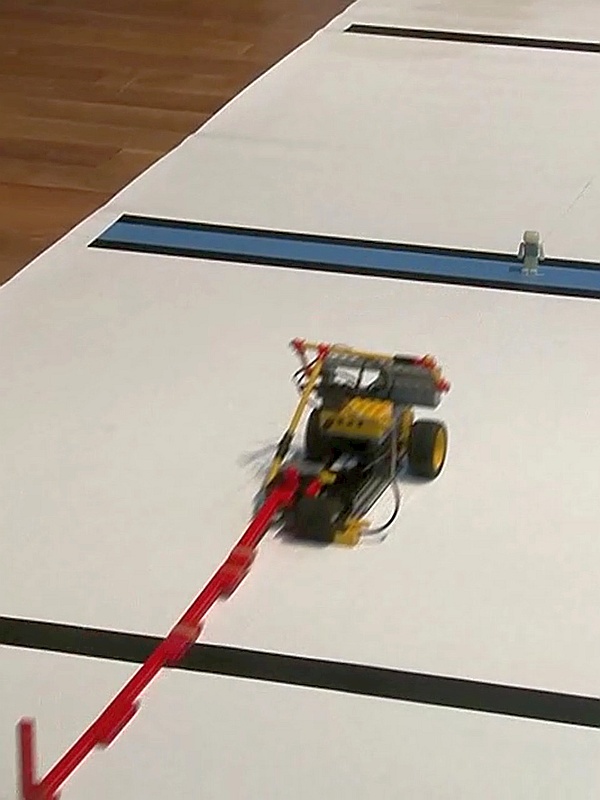

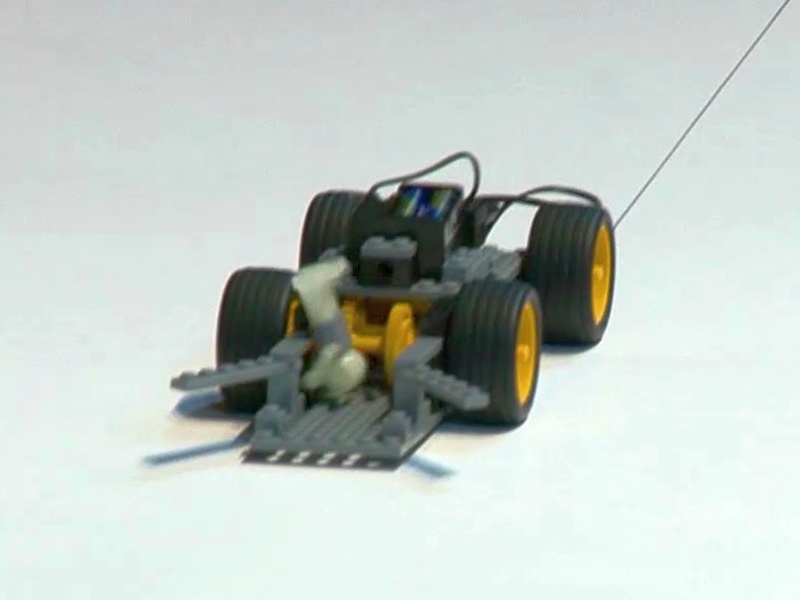

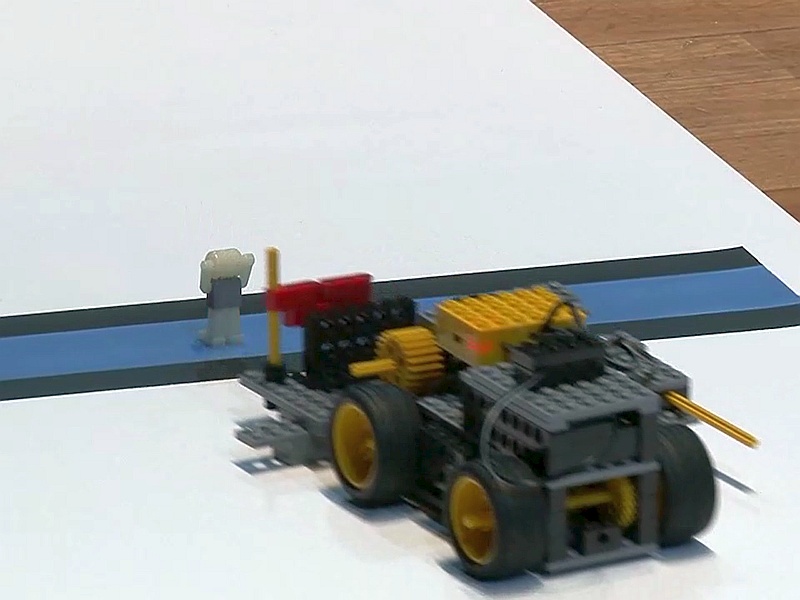

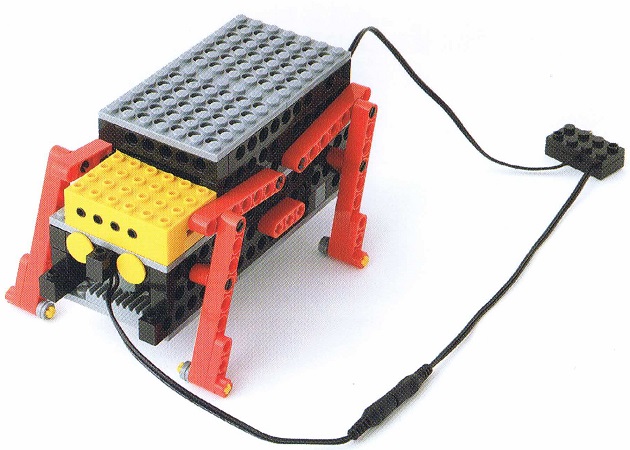

1.4 <アドバンスコース『バグモジョラ①』>

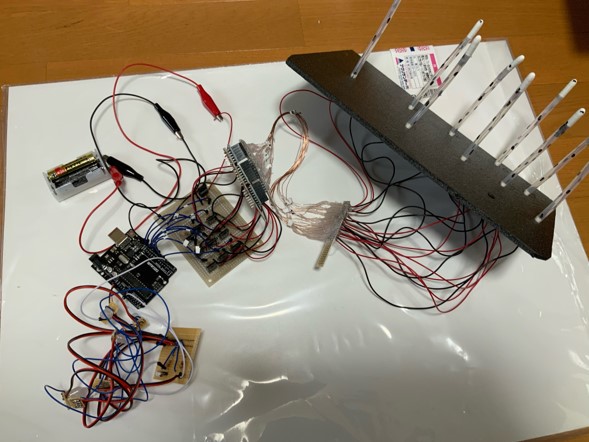

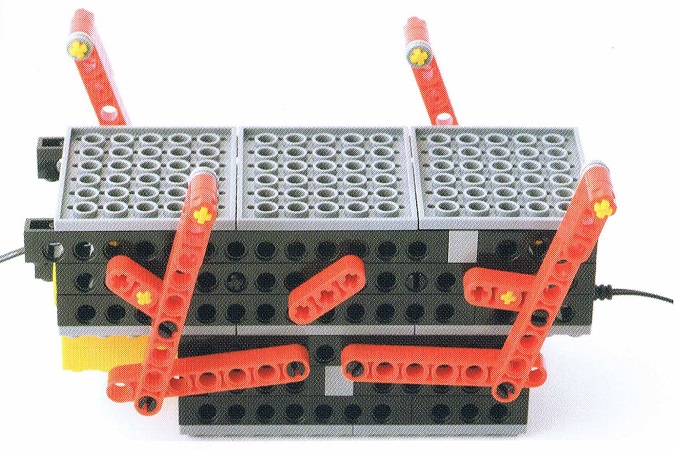

1日目では、4本脚のロボットを作りました。

右の写真では、全ての脚が揃っているため、モーターを回してもロボットは前後に揺する運動をするだけで歩けません。

ロボットを歩かせるため、右の写真のように脚の位相(いそう)を変えます。

調整次第では歩くようになりましたが、まっすぐに歩きにくいなど、課題が残ります。

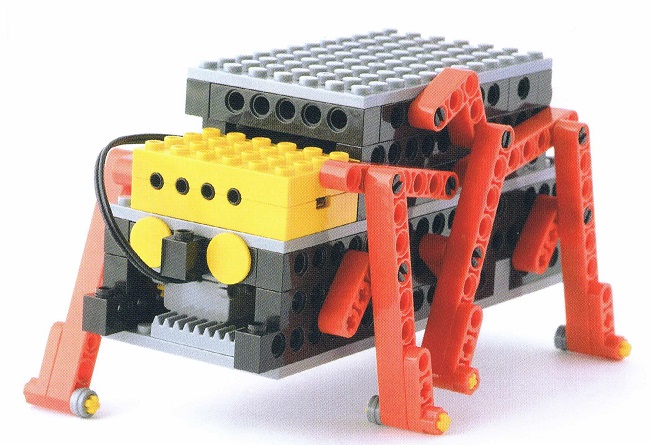

2日目では、右の写真のようにロボットに中間の脚を追加して、6本脚のロボットに改造しました。

2日目では、右の写真のようにロボットに中間の脚を追加して、6本脚のロボットに改造しました。テキストp.8~9を参考に、脚の位相を調整します。

6本脚ならば概(おおむ)ね、まっすぐ歩くことができました。

4本脚よりも6本脚の方が、バランスを取りながらゆっくり歩くのに有利です(*1)。

脚を前へ送り返すとき、その脚は地面から離す必要がありますから、胴体を他の3本以上の脚で支えておく(3点支持)必要があります。

中間の脚を前後とは反対に動くように取り付けた3本脚が左右にあることで、「左脚の中間1本+右脚の前後2本」のように、これが可能になります。

この改造により、前後のみならず、左右への旋回も可能になります。

左右のモーターにそれぞれスライドスイッチを繋いで、リモコン方式で動かしてみました。

左右の脚の位相を気にしなくても、ロボットは歩いてくれました。

地面を後方に蹴って胴体を前進させる脚が3本以上確保されると同時に、前方へ送り返す脚を浮かせやすくなっているからです。

左右の脚の位相関係を考える必要がないので、左右のモーターの回転方向のみでロボットの進行方向を制御できます。

機械を工夫することでプログラムを簡単にできる好例ですね。

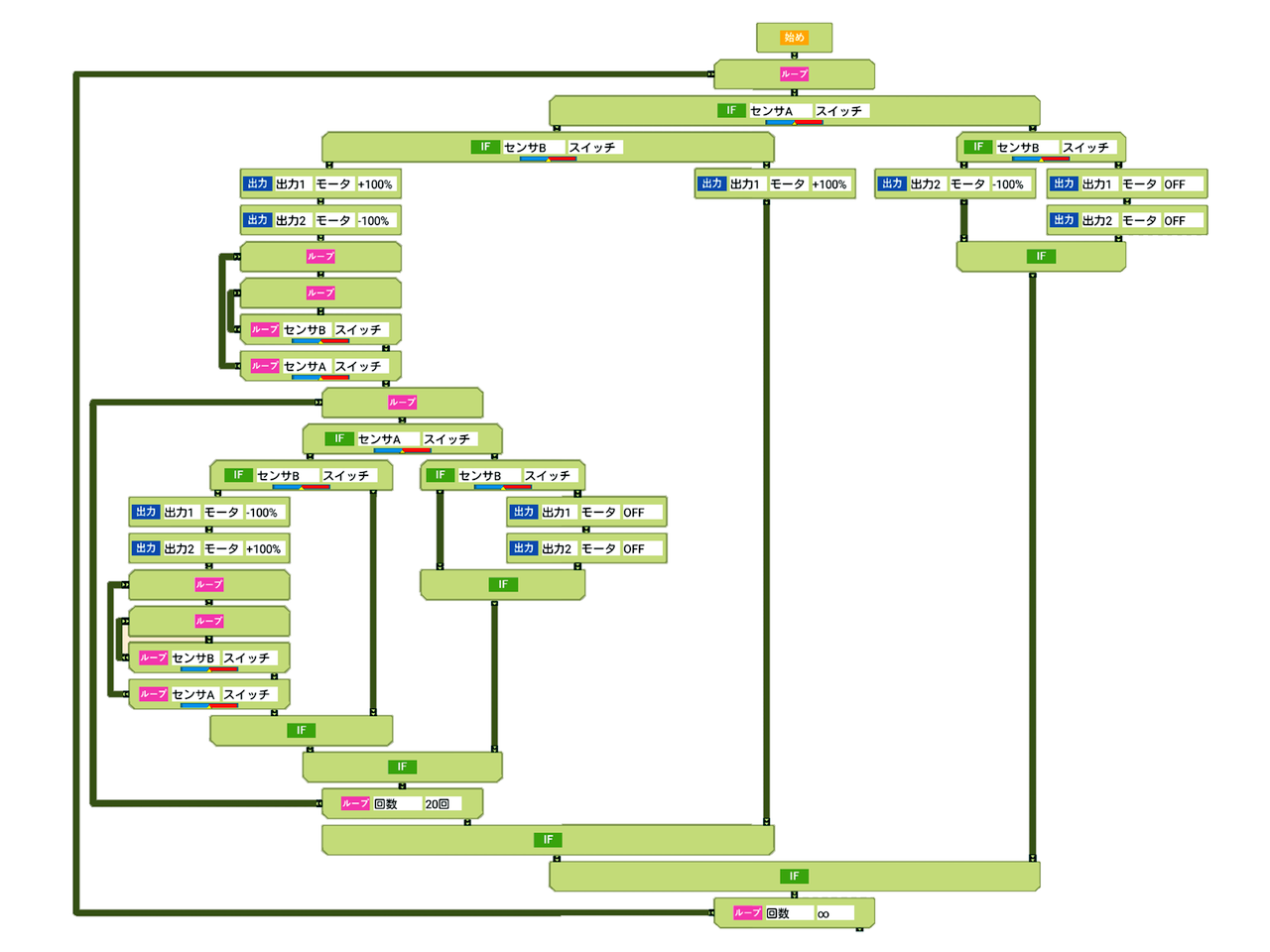

そこで、左右モーター用スライドスイッチをタッチスイッチに取り替えて、操縦するプログラムを考えてみましょう。

タッチスイッチはON/OFFの1ビット=2値しか入力できませんので、左右スイッチで2ビット=4値を停止・右旋回・左旋回・前進に割り当てると、後退ができませんね。

どうしてもできませんか?

このような場合は、時間軸を利用する手があります。皆さんもパソコンのマウスでやっている操作ですよ?

そう、ダブルクリックで別コマンドを送る方法です。

下記は、左右同時ダブルクリックで(2回目を押している間だけ)後退するプログラム例です。

ちょっと難しいですが、これが分かる人は、プロコースも十分理解できるレベルです。

*1 「静歩行」といい、常に3点(以上の)支持を保つことで、その瞬間の姿勢でいつでも静止できる歩き方です。

対して、人間や動物、高度な歩行ロボット(特に走行時)では、体の運動部位の慣性を利用しながら重心移動を最小限にすることで、その状態で静止すれば倒れるような(例えば1本脚で立ったり、浮上したりした)姿勢も動的に経由しながら、効率的に脚を動かす「動歩行」をしています。

1.5 <プロ1年目コース『不思議アイテムI-1②』>

光と音の世界に入って、2ヶ月目です。

1日目は、“音”の続きです。

前回は、楽譜データをRTTTL形式で1曲分丸ごと与えることで自動演奏させましたが、今回は手動演奏です。つまり、電子ピアノですね。

ゲームパッドの16個のボタン(=鍵盤)に任意の音階を割り振り、好きな楽曲を演奏できます。

プログラム上の書き換えだけで済むので、自分が演奏し易いオリジナル鍵盤に仕立てることなど、朝飯前です。

実は分からない(*1)ので、プログラムの転送前(コンパイル時)に、ドレミを音の周波数に置き換えているのです。

例えば、オクターブ4の“ラ”は周波数440Hzなので、記号"NOTE_A4"を数値440に変換しています。

オクターブ5の“ラ”(NOTE_A5)は2倍の880Hz、逆にオクターブ3の“ラ”(NOTE_A3)なら半分の220Hzです。

1オクターブの間には、半音(*2)で数えて12音ありますので、

難しい計算になりますが、音程が半音上がると、周波数は約1.059倍になり、

1オクターブ上がって(半音12個分、1.059を12回掛けて)2倍の周波数になる関係です。

“シ”と“ド”の間には黒鍵がないので半音、周波数が約1.059倍になる関係です。

“ド”と“レ”の間には黒鍵があるので全音、周波数は約1.059×1.059=1.122倍の関係です。

人間にはこんな計算やってられませんね。やはり記号を使いましょう。

ゲームのキャラクタのように、上下左右ボタンでLEDマトリクス上の十字や任意の表示パターンを動かす毎に異なる音を出したり、パッドを振動させたりするプログラムにも触れました。

描画の始点(左上)となる座標(x, y)の値に基づき、パターンが画面の端に当たったかを判定するために、OR表現を用いたif文“if( x<0 || x>5 ) {○○}”を学びました。

これは、「もし、x<0 または x>5 なら、○○を実行せよ」という意味です。

パターンが画面からはみ出ないよう始点の座標(x, y)の値を有効範囲に制限するために、constraint命令を使用しました。

2日目は、“光”を計算で操ります。

既に、直線を描画する方法をいくつか知っています。

<方法1> 1点ずつ座標を指定して、8ドットを順に点灯させる

<方法2> 1コマの絵のように、8×8ドットのパターンとして描画する

<方法3> 上記を洗練し、座標変数(x, y)とfor文を使って実現する

<方法1>と<方法2>は、直線を引くだけにしては面倒ですし、変更も大変な作業です。

<方法3>ができるのなら、それは文句なしのスマートな方法ですが、今までは、x座標のみを変えながら水平線か、y座標のみを変えながら垂直線を描くのが精一杯ではなかったでしょうか。

これを楽にするために、一次関数(中学2年数学)の考え方を導入しました。

x座標とy座標との間にある定まった関係を式で表したもので、例えば、画面の対角線を引く場合は、y=x という関係式を与えます。

「yとxの値は常に等しい」という意味ですが、「yはxと同一に変化する」とも読み取れます。

ここで、“for (x=0; x<8; x++) { y=x; }”のようにx値を変化させると、(x, y)は(0, 0)→(1, 1)→・・・→(7, 7) と変化しますので、これらのドットを順次点灯すれば良いのです。

y=2x なら、yはxの2倍大げさに変化しますので、斜め線は急峻にそり立ち、

y=0.5x なら、yはxの半分しか変化しませんので、斜め線は緩やかになります。

一次関数のグラフ表現では、斜め線の向きを表す 2 や 0.5 を“傾き”と呼びます。

y=-x なら -1 のように、マイナスの傾きも考えられます。

プラスの傾きを上り坂と見なせば、マイナスの傾きは下り坂になります。

一次関数のグラフ表現では、直線の上下移動を表すこの定数を“切片(せっぺん)”と呼び、これは x=0 のときのyの初期値(*3)のようなものです。

<方法3> 一次関数とfor文を使って描画する

と書き直しましょう。

なお、直線描画に限っては、もっと便利なline命令が用意されていました。

<方法4> 直線の始点座標(x1, y1)と終点座標(x2, y2)をline命令に与える

これを使えば、内部で<方法3>を代行してくれます。

このように、特にCG(コンピュータグラフィクス)の分野では、誰かが用意してくれた便利な部品プログラム群(*5)を利用するのが当然のことです。

そうせずに、何でも最初から自分で書くのは大変過ぎてやってられません。

本当に、ロボ・プロは内容が盛り沢山ですね。テキストを見ながら、なるべく曖昧な点を残さぬよう、しっかり復習と課題に取り組んでください。

*1 MIDI(ミディ)規格など、音楽専用のICチップなら解釈してくれるものもありますが、その中で最終的に数値データに変換されるのは変わりません。

*2 ピアノの鍵盤で、黒鍵を含めた隣同士の鍵の音程のこと。五線譜や音符に付く#や♭は、半音上げ下げする記号。

*3 電気代などの基本料金に相当します。傾きが従量料金になります。

*4 yの計算結果が小数になる場合でも、変数yをint(整数)型で宣言していれば自動的に整数に切り捨てられますので、整数のみが許されるCG座標を表すのに便利です。

<例> 6.25 ⇒ 6、0.81 ⇒ 0

*5 一般に、ライブラリ(library)と呼びます。有用な書物を集めた図書館ですね。

2. 8月の課題

<スタートアップ(全コース)>

特にありません

<プライマリーコース>

- オリジナル図形プリント

http://robocobo.sakura.ne.jp/blog/HW/RobotP2108-Q.pdf

<ベーシックコース>

- 上記授業内容を精読する(概ね3年生以上/低学年は補助の下で)

- オリジナル課題プリント(3面図+設問)

http://robocobo.sakura.ne.jp/blog/HW/RobotB2108-Q.pdf

<ミドルコース>

- 上記授業内容を精読する

- オリジナル課題プリント(3面図+設問)

http://robocobo.sakura.ne.jp/blog/HW/RobotM2108-Q.pdf

<アドバンスコース>

- オリジナル課題プリント(見取図+設問)

http://robocobo.sakura.ne.jp/blog/HW/RobotA2108-Q.pdf (来月まで分)

<プロ1年目コース>

- 上記授業内容を精読する(該当テキストページを見ながら)

- 下記の手段で、任意の楽曲を演奏する

・[RTTTL_Kaeru]をベースに、RTTTL楽譜データを書き換え、自動演奏

・[TonePS2]をベースに、必要に応じて音程割り当てを変更し、手動演奏

- [MatrixGraph4]をベースに、for文2重ループのまま、平行または直交する2本の斜め線が同時に平行移動するアニメーションを作る

または

- [MatrixLineMove1]をベースに、for文1つのまま、縦と横2本の線が同時に平行移動するアニメーションを作る

3. 7月の解答

<プライマリーコース>

http://robocobo.sakura.ne.jp/blog/HW/RobotP2107-A.pdf

<ベーシックコース>

http://robocobo.sakura.ne.jp/blog/HW/RobotB2107-A.pdf

<ミドルコース>

http://robocobo.sakura.ne.jp/blog/HW/RobotM2107-A.pdf

<アドバンスコース>

⇒ロボットレース大会向けマシン注力の為、割愛しました

4. 今後の授業スケジュール

◆中間9/11, 25は【折尾商連会館】で開催します。

――――――――――【佐藤教室長】――――――――――

[東福間]第1・3土原則<学習ルームでこぼこ>

- 13:30~ ベーシック/プライマリ

- 15:30~ ミドル

- 17:30~ アドバンス

⇒ 9/4, 18, 10/2, 16, 11/6, 20

[中間]第2・4土原則<なかまハーモニーホール>

- 13:30~ ベーシック/プライマリ

- 15:30~ ミドル

- 17:30~ アドバンス/ロボプロ

⇒9/11※第1回 【折尾商連会館】2F

9/25※第2回 【折尾商連会館】2F

10/9, 23, 11/13, 27

※~9/30ハーモニーホール閉鎖につき【折尾商連会館】八幡西区折尾3-1-32(施設駐車場なし)で開催します

[小倉北]第1・3日原則<ムーブ>

- 10:30~ ベーシック/プライマリ

- 13:00~ ミドル/ロボプロ

- 15:00~ アドバンス

⇒9/ 5 第1回 5F小セミ

9/19 第2回 5F小セミ

10/3, 17, 11/7, 21

――――――――――【中野教室長】――――――――――

[八幡東]第1・3土原則<レインボープラザ4F>

- 13:30~ ベーシック/プライマリ

- 15:30~ ミドル

- 17:30~ アドバンス

⇒ 9/4, 18, 10/2, 16, 11/6, 20

[小倉南]第2・4日原則<総合農事センター2F>

- 10:30~ ベーシック/プライマリ

- 13:00~ ミドル

- 15:00~ アドバンス

⇒9/12, 26, 10/10, 24, 11/14, 28

5. お知らせ

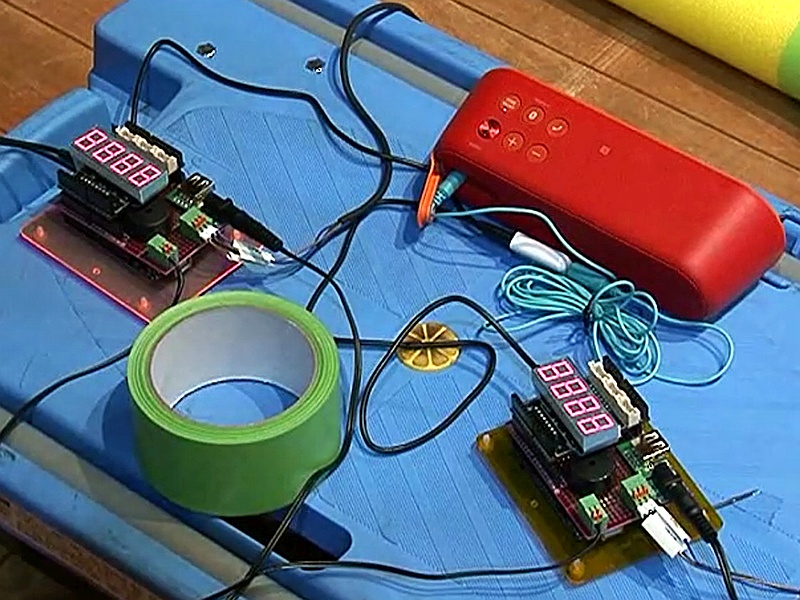

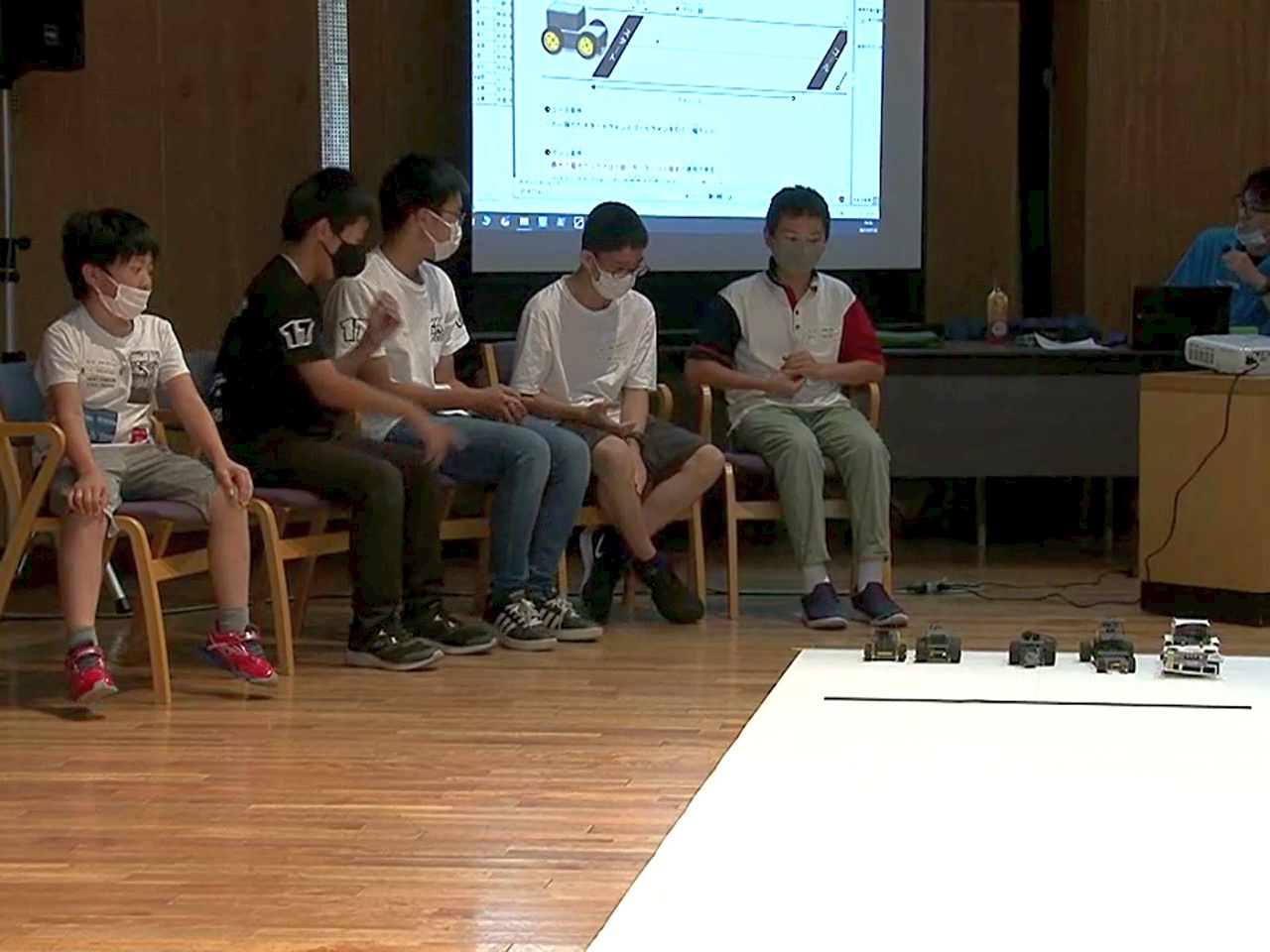

1) 第4回ロボプロ全国大会7/11 結果発表全国から2部門13名が選出され、4/25(日)延期→7/11(日)オンライン開催されました。

■テーマ部門「おうち時間を楽しく/便利にしてくれる作品」9名

■フリー部門「技術力やアイデアの奇抜さを競う自由作品」4名

キット外の電子デバイスも多用されるハイレベルな戦いの中、MVP賞(総合優勝)は、

キット外の電子デバイスも多用されるハイレベルな戦いの中、MVP賞(総合優勝)は、フリー部門で選抜された 中間教室プロ1年目 山本蒼也君 が獲得しました!

審査委員長の古田貴之先生(プロコース監修者)は「圧勝だった」と公言を憚らず絶賛されました。

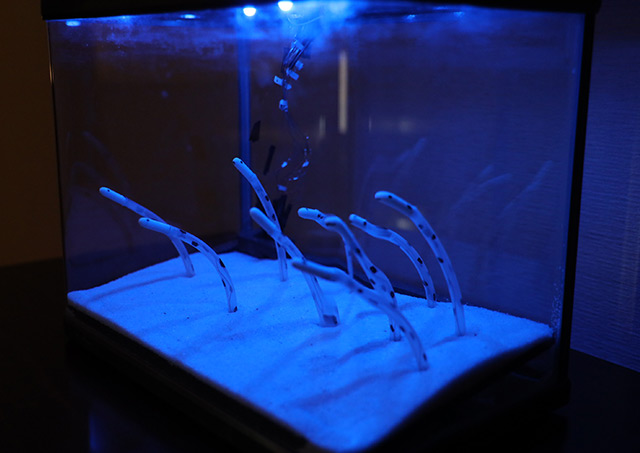

作品名『ダンシング・チンアナゴ』

タイトルも動きも“パーリナイ”な妖しい雰囲気を、高度なハード・ソフト技術と不屈の挑戦マインドで結実させたギャップが魅力的です。

【結果発表】

https://kids.athuman.com/robopro/event/convention/2021/report/

【開催内容】

https://kids.athuman.com/robo/event/convention/rp2021/

【ダイジェスト動画】

https://youtu.be/5JZEUxY867k

【全編】

https://youtu.be/YkugjlL21nY

2) 7月課題 高得点者 []内は教室と学年

◆プライマリ【13名平均 図形3.8】

5点…中川[中間2], 藤原[八幡東1], 翁[小倉北2], 有松[小倉南2], 古場[小倉南2], 原[小倉南2], 眞所[小倉南2], 矢野[小倉南2], 吉永[小倉南1]

◆ベーシック【16名平均 図面2.8+設問1.9=4.7】

10点…なし

9点…なし

8点…柴田[小倉北4], 渡辺[小倉南4]

7点…一ノ木戸[小倉南5]

6点…仲井[中間4], 鑓水[八幡東2]

◆ミドル【16名平均 図面3.0+設問1.9=4.9】

10点…なし

9点…藤津[中間5]

8点…林田[小倉南4]

7点…なし

6点…千葉[中間6], 阿部[八幡東5], 諭[小倉北3]

東福間・中間・小倉北教室 佐藤 / 八幡東・小倉南教室 中野